Willkommen am St.-Ursula-Gymnasium in Arnsberg!

Aktuelles

Veranstaltungen

|

20.12.2025

Seit 23.00 Uhr ist das Weihnachtsvolleyballturnier 2025 schon wieder Geschichte …

Veranstaltungen

|

19.12.2025

Der Weihnachtsgottesdienst in St.-Johannes!

Neuigkeiten

|

17.12.2025

Das SUGO bringt adventliche Stimmung in Seniorenheime.

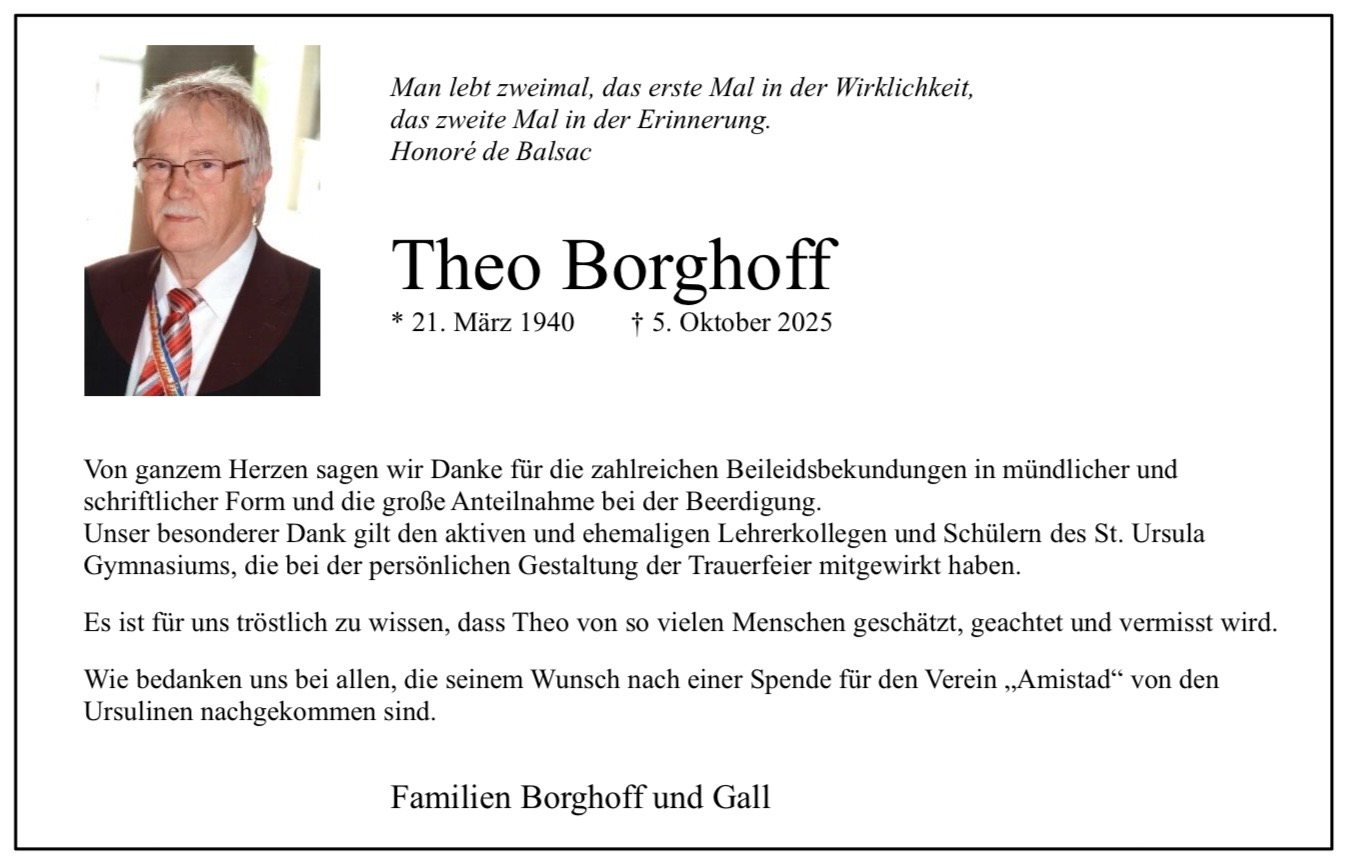

Screenshot

Allgemeine Informationen

|

14.12.2025

Danksagung …

Neuigkeiten

|

09.12.2025

Die weihnachtliche Spendenaktion für die Tafel …

Neuigkeiten

|

08.12.2025